【2026年版】AIチャットボットおすすめ12選|選び方・比較ポイントを解説

更新日:2026.1.6

AIチャットボットは、顧客対応の品質向上や業務効率化を目的として、多くの企業で導入されています。近年は多彩なサービスが登場しており、自社に最適なツールを見極めるのは簡単ではありません。

「AIチャットボットを導入したいが、種類が多すぎて選びきれない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、AIチャットボットの種類や選び方などの基礎知識を解説したうえで、おすすめの12製品を紹介・比較します。それぞれの製品の特徴や強みも紹介しているので、自社のニーズに合ったチャットボットを見つける際の参考にしてみてください。

目次

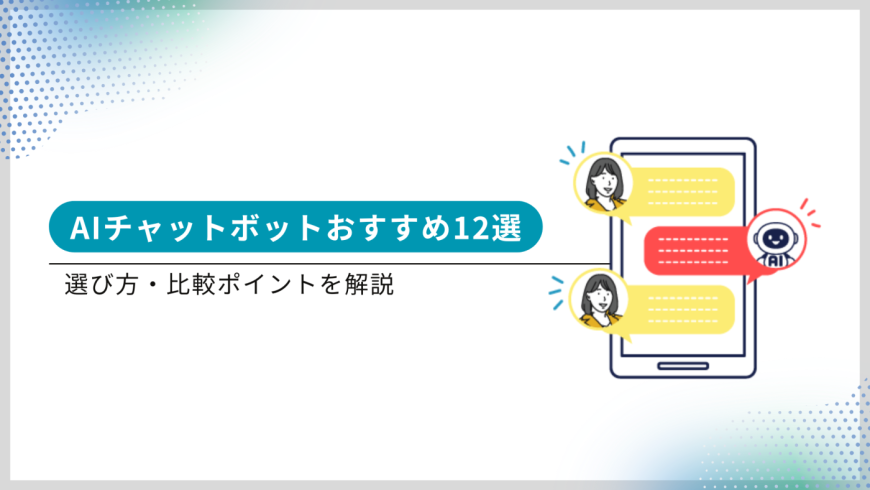

AIチャットボットとは?

AIチャットボットとは、ユーザーからの質問や問い合わせに対してAI(人工知能)が自動で回答するシステムです。Webサイトに導入することで、人手をかけずに24時間365日対応できます。

近年は生成AI(ChatGPTなど)の活用により、定型的な応答に加え、文脈を理解した自然な対話が可能になりました。ビジネス面においては、顧客の潜在的なニーズを引き出し最適なサービスを提案するなどの、より優れた顧客体験の創出が期待されています。

AIチャットボットは、顧客体験の向上と無人対応による業務の効率化を同時に実現できるデジタルツールとして注目を集めています。

参考ページ:チャットボットとは? 意味や仕組み・メリットを簡単にわかりやすく解説

参考ページ:生成AI(ジェネレーティブAI)とは? 種類や使い方、活用例を解説

チャットボットの種類と特徴

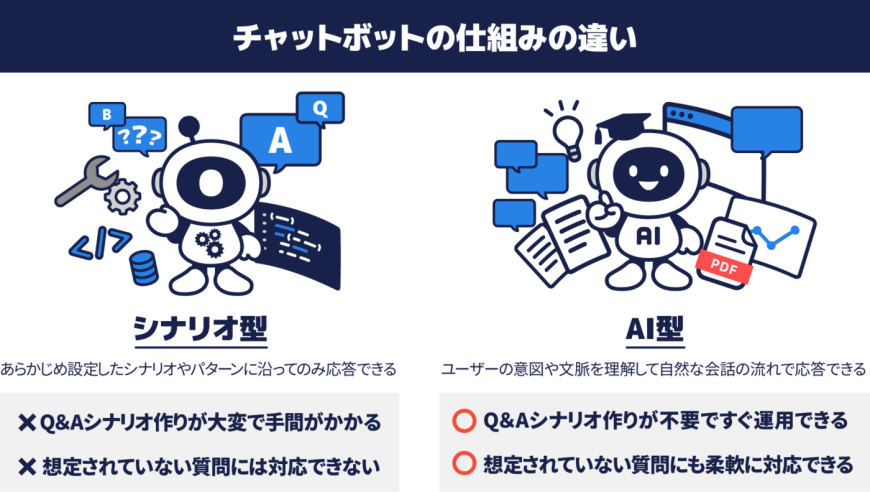

チャットボットには、大きく分けて「シナリオ型(ルールベース型)」と「生成AI型(自然言語処理型)」の2種類があります。

シナリオ型(ルールベース型)

シナリオ型(ルールベース型)とは、あらかじめ作成・設定したQ&Aのシナリオに基づいて応答するチャットボットで、正確でブレのない回答を返す点が特徴です。提示された選択肢を選ぶ選択肢方式と、自由に文章を入力できる自由記述方式があります。どちらの方式でも、実際の回答はあらかじめ設定されたQ&Aに基づいて返されます。

たとえば、「送料はいくら?」と質問された場合、チャットボットは「送料」や「料金」といったキーワードを認識し、事前に設定された「送料」に関する回答を提示します。

こうした仕組みのため、想定されるQ&Aをすべて事前に作成・設定しなければならず、労力がかかります。その一方で、導入・運用コストが少ないのがメリットです。

生成AI型(自然言語処理型)

生成AI型(自然言語処理型)とは、ユーザーの意図を理解して柔軟に回答するチャットボットです。抽象的な質問や複雑な表現にも対応でき、会話の文脈を踏まえた自然な回答を返せる点が特徴です。

シナリオ型と異なり、ゼロからQ&Aシナリオを設計する手間がなく、WebサイトURLやPDFファイルなどを読み込ませるだけでAIが学習するため、労力をかけずに導入できるのが利点です。

AIチャットボットを導入して得られる5つのメリット

1. 問い合わせ対応の自動化による業務負荷・コストの削減

よくある質問(FAQ)や定型的な問い合わせをAIチャットボットで自動化すれば、従業員の電話対応などの業務負荷を抑えてコスト削減につながります。

実際に、弊社の生成AIチャットボット「おりこうAIコンシェルジュ」を導入した株式会社太田自動車教習所様の事例では、導入後6ヶ月間で850件以上の問い合わせに自動対応しました。

その結果、電話対応の業務負荷を約80%削減でき、深夜などの営業時間外の問い合わせにも対応できるようになりました。

2. 問い合わせ対応の属人性の解消

問い合わせ対応の属人性の解消にも、AIチャットボットは効果的です。有人対応では、担当者のスキルや経験によって対応品質にばらつきが生じやすく、業務の属人化や顧客満足度の低下を招くケースもあります。

たとえば、商品・サービスに詳しい従業員が不在だと正確な回答ができず、別の担当者では回答までに時間がかかるといった場合です。

一方、AIチャットボットなら、常に均一かつ正確な回答を瞬時に提供できるため、業務の属人性を解消しつつ、顧客は回答を待たされるストレスが無くなります。

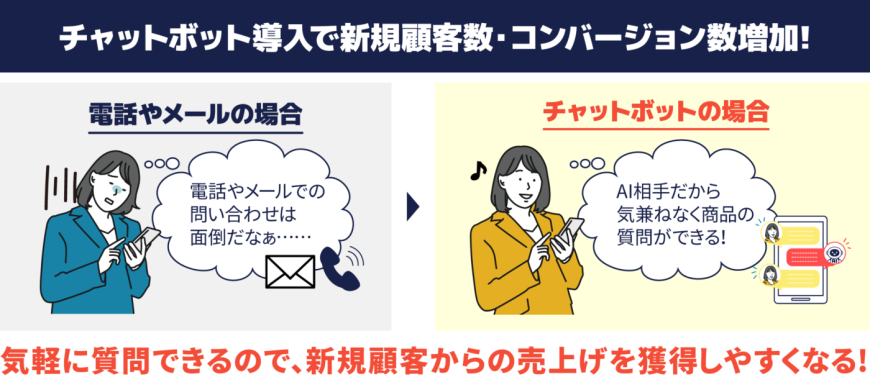

3. 即時対応による顧客体験・コンバージョン獲得数の向上

AIチャットボットを導入すれば、深夜や休日などの営業時間外の問い合わせであっても、すぐに対応できます。ユーザーは好きなタイミングで知りたい情報をすぐに得られて、不安や疑問を即座に解消できるため、顧客体験が向上します。

また、ECサイトなどでは、ショッピング途中でサイトを離脱してしまう「カゴ落ち」を防止して購入率の向上につながるため、コンバージョンの獲得にも効果的です。

4. チャットログや行動分析による顧客ニーズの把握

訪問者との対話履歴であるチャットログや行動データを分析することで、「どの商品・サービスが人気なのか?」といった顧客ニーズを把握できます。このニーズを踏まえて、FAQやサイトの改善、不足コンテンツの追加、カスタマーサポート体制の最適化など、具体的なアクションプランの策定に活かせます。

AIチャットボットは単なる自動応答ツールではなく、顧客のニーズを可視化してサービス改善や売上向上に活かせるマーケティングツールとしての価値も秘めています。

5. 多言語対応によるグローバル化

AIチャットボットに英語・中国語・ベトナム語などの多言語対応機能を組み合わせることで、グローバルな問い合わせにも人手をかけずに対応できます。外国人労働者を採用募集する際にも、母国語で案内や対応ができるため、円滑なコミュニケーションを実現します。

また、海外展開や商品・サービスのPRを進めるうえでも、多言語対応のチャットボットは有効な手段です。従来は専任スタッフや外部翻訳に依存していた多言語対応を、低コストかつスピーディに提供できる点は大きなメリットです。

※なお弊社ディーエスブランドでは、生成AIの技術を使用して多言語対応や業務効率化ができるチャットボット「おりこうAIコンシェルジュ」を提供しております。ご興味のある方はぜひ以下から資料をご覧ください。

AIチャットボットの具体的な活用シーン

既存顧客対応

既存顧客向けの対応においては、AIチャットボットで商品の使い方やサービスの詳細などのFAQや、定型的な問い合わせを自動化することで、従業員の業務負荷を大幅に軽減できます。

また、深夜や休日などの営業時間外の問い合わせも逃さないので、対応漏れによる顧客離脱などの機会損失を防ぎます。

新規顧客対応

新規顧客に対しては、商品・サービスの特徴や仕様、料金プランなど、検討段階によくある質問への回答にもAIチャットボットは利用できます。訪問者は疑問を抱いた瞬間に解消できるため、資料請求や問い合わせフォームへの誘導、さらには購入・契約といった次のアクションにつながりやすくなります。

製造業などのBtoB業界では、資料請求や問い合わせに至る途中で離脱してしまうケースは少なくありません。AIチャットボットならこうした離脱を抑えて、商談機会を逃さない仕組みづくりに貢献します。

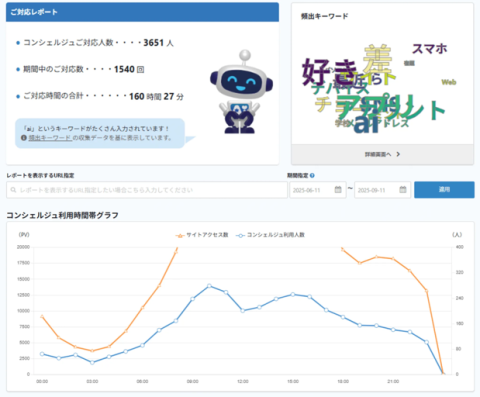

マーケティング

「おりこうAIコンシェルジュ」のレポート画面

AIチャットボットは、マーケティング活動にも有効です。訪問者との対話を通じて、それぞれのニーズに合ったサービスの提案や関連資料の案内を自動化できます。これにより、お問い合わせや資料請求などのコンバージョンの増加につながります。

また、一方的にポップアップを画面に表示するのとは異なり、自然な会話を通じてユーザーの興味・関心を引き出しながらコンバージョンへ誘導できるため、顧客ロイヤルティも高まります。

本サイト「DSマガジン」に設置しているAIチャットボット「おりこうAIコンシェルジュ」も、ニーズ検知やコンバージョンの促進に貢献しています。

毎月1,200人ほどの問い合わせに自動対応しており、営業時間外対応数の割合やチャットボットの利用時間帯もグラフ化(右図参照)されるため、成果を把握しやすいです。

ECサイト

ECサイトの運営においては、顧客ごとに最適化された情報を提供できているかどうかで、売上やリピート率が左右されます。AIチャットボットなら、それぞれのユーザーニーズに最適な商品や具体的な利用シーンを紹介できるため、購買意欲を促進できます。

さらに、関連グッズや人気商品のレコメンドにより、クロスセル(関連グッズの同時購入)やアップセル(上位モデルの購入)にもつながります。

社内のヘルプデスク

AIチャットボットは社外対応だけでなく、社内のヘルプデスクとしても活用可能です。人事・総務・IT部門への日常的な問い合わせ(勤怠管理、福利厚生、システム利用方法など)を自動化することで、社員が必要な情報にすぐアクセスできます。

利用する社員は回答を待たされることなく、すぐに自己解決できるようになるため、待ち時間を削減できます。

また、質問を受ける担当者の負担も大幅に少なくなります。さらに、蓄積された社内ナレッジの活用にもつながり、組織全体の生産性向上を支援します。

デリケートな内容に関する対応

職場のハラスメント問題や医療機関への受診など、デリケートな相談は人に直接話しづらいものです。AIチャットボットなら匿名かつ24時間対応できるため、相談者の心理的ハードルを下げられます。

その結果、社員や利用者が安心して声を上げやすくなり、企業としても早期に問題を把握・対応できる体制を整えられます。

採用サイトの一次対応やカジュアル面談

AIチャットボットを採用サイトの一次対応に活用すれば、求職者は対面では聞きにくい待遇や福利厚生に関する質問も気軽におこなえます。

近年では、選考の前段階で相互理解を深める「カジュアル面談」にも、AIチャットボットが活用されています。この「AIカジュアル面談」の最大のメリットは、求職者が時間に縛られず、リラックスして気軽に面談を受けられる点です。

結果として、求職者は企業理解を深めやすくなり、応募数の増加とミスマッチの予防を同時に実現できます。

実際に弊社ディーエスブランドの社員が、AIカジュアル面談を体験してみたインタビュー記事もございます。AIカジュアル面談の魅力についても触れていますので、気になった方はぜひご覧ください。

多言語対応

グローバル化が進むなか、多言語対応は競合他社との差別化を図る重要なポイントです。AIチャットボットに翻訳機能を組み合わせれば、英語・中国語・ベトナム語などさまざまな言語に対応でき、海外顧客へのサービス向上や観光客などのインバウンド需要の獲得に役立ちます。

また、日本国内に暮らす在留外国人の増加に伴い、病院や学校、保育園などでの多言語対応も重要性を増しています。言葉の壁は、症状の説明や連絡事項の伝達において、大きな課題となります。

こうした対応に多言語翻訳できるAIチャットボットを設置すれば、職員の負担を軽減しつつ、外国人利用者の安心にもつながります。

AIチャットボットの選び方や比較ポイント

AIチャットボットを比較・選定する際は、価格だけでなく、導入目的や運用体制に合わせた総合的な判断が重要です。ここでは、特に押さえておきたい5つの比較ポイントを紹介します。

1. 導入目的・用途を明確にする

「問い合わせ対応の効率化」なのか、「顧客体験の向上」なのかなど、AIチャットボットの導入目的を明確にしておきましょう。

また、社外向け(新規顧客・既存顧客対応)なのか社内向け(ヘルプデスク)なのか、といった用途に応じて最適なサービスは異なります。目的や用途が曖昧なまま導入すると、機能が自社に合わなかったり、成果を正しく測定できなかったりと、投資対効果が不透明になりがちです。

特にリソースが限られる中小企業では、優先すべき課題の解決に直結するツールを選ぶことが成功のカギとなります。

2. 操作性と管理画面の使いやすさ

システムの使いやすさは、AIチャットボットを社内に定着させ、継続的に活用できるかどうかを左右します。どんなに高機能・高性能であっても、使いこなせなくては役に立ちません。

誰でも扱える直感的な操作性か、管理画面のUI(ユーザーインターフェース)は使いやすいか、などを無料トライアルでチェックしておくのもよいでしょう。

また、AIへの学習データ登録や回答内容の修正が簡単にできるかも、高品質な回答を提供し続けるための重要なポイントです。

3. カスタマイズ性と対話ログの分析・レポート機能

AIチャットボットは導入して終わりではなく、運用しながら改善を繰り返すことで効果が高まります。AIの回答内容を柔軟にカスタマイズできるか、利用頻度や対話ログを収集・分析できるレポート機能があるかどうかも確認しましょう。

対話ログやレポートを分析して「よくある質問」や「Webサイト上では解決できなかった疑問」、「顧客の潜在的なニーズ」などを特定できれば、サービス改善や新たなマーケティング施策に活かせます。

4. コストパフォーマンス

AIチャットボットの価格は初期費用・月額料金だけでなく、導入によって得られる効果とのバランスで判断しましょう。問い合わせ対応にかかる時間の削減効果や売上への貢献度などを数値化し、費用対効果を見極めることが大切です。

低価格なツールでも、機能やサポートが不十分で成果につながらなければ意味がありません。トータルでのコストパフォーマンスを重視しましょう。

5. 導入支援の有無や運用サポート体制

AIチャットボット導入時はもちろん、導入後の運用を支援してくれるサポート体制は、見落とされがちですが重要なポイントです。

導入支援やFAQの作成サポート、運用開始後の定期的な活用アドバイスなどがあるかによって、成果に大きな差が出ます。特に、操作に迷った際などにすぐに相談できる電話サポートの有無は、導入後の運用効率に大きく影響します。

初めてAIチャットボットを導入する企業では、電話サポート体制があり運用後も手厚く支援してくれるベンダーを選ぶことをおすすめします。

AIチャットボットの比較ポイントまとめ

比較項目 | 確認すべきポイント | 解説 |

導入目的を明確にする |

| 導入目的・用途が不明確だと、機能が合わず投資対効果が見えにくい。まずは自社課題に直結する目的を整理する。 |

操作性・管理画面の使いやすさ |

| 運用定着のカギは「簡単さ」。IT担当者でなくても運用できるどうかを基準にする。 |

カスタマイズ性と対話ログ分析・レポート |

| AIチャットボットは改善が命。分析・レポートで「よくある質問」「潜在ニーズ」を把握し、継続的に最適化。 |

コストパフォーマンス |

| 価格だけでなく「得られる効果」と照らし合わせて判断。成果に直結するかどうかが判断基準。 |

運用サポート体制 |

| 運用サポートの有無で成果は大きく変わる。初めてAIチャットボットを導入する企業は運用支援の手厚いベンダーがおすすめ。 |

AIチャットボットおすすめ12選を比較(社内外両対応・社内・社外)

【社内・社外両対応型】おすすめのAIチャットボット8選

おりこうAIコンシェルジュ

公式サイト:https://oricoh.ai/concierge/(株式会社ディーエスブランド)

おりこうAIコンシェルジュは、WebサイトURLやPDFファイルを読み取らせるだけで、すぐに導入できるAIチャットボットです。社外からの問い合わせ対応はもちろん、社内ヘルプデスクや採用活動(多言語オプション)まで幅広く利用できます。

対応履歴の蓄積・分析に加え、AI学習や回答評価、レポート出力などチャットボット運用に必要な機能が揃っています。ユーザーがサイト内でどのページを閲覧したかの情報も履歴として蓄積するので、マーケティング活動の改善にも効果的です。

また、おりこうAIコンシェルジュは、国内の有益なIoT・AI・クラウドサービスを表彰する取り組み「ASPIC(日本クラウド産業協会)クラウドアワード2024」において、AI部門の「先進ビジネスモデル賞」を受賞しています。

導入から運用まで支援するサポート体制(電話応答率98%以上)も充実しており、初めてAIチャットボットを導入する企業に最適です。

Chat Plus(チャットプラス)

公式サイト:https://chatplus.jp/(チャットプラス株式会社)

Chat Plus は、導入社数20,000社超の実績を誇るチャットボットです。5,000種類以上の豊富な機能を備え、AIによる回答精度98%という業界トップクラスのパフォーマンスを実現しています。Webサイトへのタグ設置やデータ・URLアップロードだけで導入でき、複雑な設定は不要です。

AI対応から有人チャット・メール対応にもスムーズに切り替えられるため、シナリオ設計や運用の柔軟性も魅力です。導入企業は、EC・金融・自治体・不動産・医療などで、さまざまな業界の成果を支援しています。

AIチャットボット さくらさん

公式サイト:https://sakura.tifana.ai/aifaqsystem(株式会社ティファナ・ドットコム)

AIチャットボットさくらさんは、顧客対応から営業サポートなど多様な業務対応型のAIチャットボットです。生成AI技術を用い、学習の手間無く運用できる設計となっています。高度なセキュリティ体制で信頼性を担保し、AIの学習・チューニングも自動対応のためメンテナンス工数を削減できます。

さらに、自治体認定のソフトウェアカタログサイト「デジタル庁DMP(デジタルマーケットプレイス)」登録により、公的な導入基盤も整備済です。全国の大手企業や官公庁・自治体など、幅広い業界で実績があります。

PKSHA ChatAgent(パークシャ チャットエージェント)

公式サイト:https://aisaas.pkshatech.com/chatbot/(株式会社 PKSHA Technology)

PKSHA ChatAgent は、日本語に特化したAIチャットボットです。ビッグデータに基づく独自の辞書情報を搭載しており、少ない学習量でも高い会話精度が得られます。専門知識がなくてもチューニングが容易で、FAQメンテナンスコストは業界平均と比べて約25%抑えられます。

さらに、CRM(顧客管理情報)連携やユーザー分析機能、複雑なシナリオ対応や有人対応への切り替えなど、実用性と柔軟性を兼ね備え、さまざまな業界でのカスタマーサポート効率化に貢献しています。

SELFBOT(セルフボット)

公式サイト:https://self.systems/selfbot-ai-avatar/(SELF株式会社)

SELFBOTは、生成AIとRAG(検索拡張生成)技術により、ハルシネーション(生成AIが誤った回答を返すこと)を抑えて、高精度な回答を提示するチャットボットです。高レベルのセキュリティ対応やAzure OpenAI連携により情報漏洩リスクも最小化されており、大手企業と大学機関での導入実績も豊富です。

なかでも東京ドームや早稲田大学の導入事例では、問い合わせ対応の負荷を大幅に軽減しながら、ユーザーの自己解決率アップを実現しました。

さらに、従来のチャットボットの枠を超えた「AIアバター」や「AI検索フォーム」の採用により、ユーザーエンゲージメントと企業ブランド訴求を両立しています。

sAI Chat(サイチャット)

公式サイト:https://saichat.jp/saichat/(株式会社サイシード)

sAI Chatは、導入時から「95%以上の回答精度」を実現する日本語特化型のAIチャットボットです。類似表現を含めたFAQをあらかじめ学習させることで、最初から的確に回答できる点が特徴です。

専任カスタマーサクセスチームが運用やFAQ改善のサポートを行う体制が整っており、導入から定着に至るまで支援します。運用担当者の手間がかからないAIチャットボットとして、大手企業や大学などへの導入実績があります。

KUZEN(クウゼン)

公式サイト:https://kuzen.io/support(株式会社クウゼン)

KUZENは、LINE・Slack・Teamsなど30以上の外部サービスとシームレスに連携できるAIチャットボットです。ノーコードで直感的に会話フローを設計でき、業界別テンプレートも豊富に用意されているため、スピーディに運用を始められます。

導入実績は600社以上で、自治体や製造業、金融業界など幅広い業種で利用されており、安心感のあるサービスとして支持されています。

【社内対応型】おすすめのAIチャットボット2選

HiTTO(ヒット)

公式サイト:https://hitto.jp/(株式会社マネーフォワード)

HiTTOは、人事や総務などバックオフィス部門の社内問い合わせ対応に特化したAIチャットボットです。最大の特徴は、100万以上の企業データを学習させることでバックオフィス用途に最適化しており、すべての業務領域をカバーしている点です。

社内情報が一元管理されてカテゴライズ化されるため「誰でも探せる、すぐ見つかる」環境が整います。ほかにも、SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットとも連携でき、従業員が普段使っているツールから手軽に利用できるのも強みです。

HRBrain(エイチアールブレイン)

公式サイト:https://www.hrbrain.jp/assistant(株式会社HRBrain)

HRBrainは、約500件の一般的な質問と回答のテンプレートにより、導入後の初期設定を効率化した社内対応型のAIチャットボットです。質問傾向の分析・可視化やFAQの更新も容易で、属人化の解消や社内コミュニケーションの最適化にも貢献します。

従業員からの問い合わせ傾向のグラフ化や、回答がない問い合わせには管理者へアナウンスしてくれるなど、運用担当者を支援する機能も充実しています。3,500社以上の導入実績を誇る点も、信頼性の高さを示しています。

【社外対応型】おすすめのAIチャットボット2選

MOBI BOT(モビボット)

公式サイト:https://mobilus.co.jp/service/bot(モビルス株式会社)

MOBI BOTは「7年連続チャットボット国内売上No.1」という実績が際立ちます。ルール型とAI型のハイブリッド設計により、細かい業務フローの自動化にも対応しています。

またCRMや業務システムとの連携範囲が広く、問い合わせ対応から受注・案内まで一気通貫で自動化できる点が特徴です。

運用面ではAIが自動で学習し改善する仕組みを備え、運用負荷を低く保てる点も評価されています。

AI Messenger(エーアイメッセンジャー)

公式サイト:https://www.ai-messenger.jp/(株式会社AI Shift)

AI Messengerは「自然言語処理の精度」と「有人対応へのシームレスな切り替え」の両立に強みを持つチャットボットです。ユーザーの意図を正確に理解し、複雑な問い合わせでもスムーズに対応できる点が特徴です。

また、運用設計時に専門チームが会話フローの最適化を支援し、導入後の改善サイクルも伴走してくれるため、高品質なカスタマーサポートを継続的に受けられます。顧客体験の質を重視する企業に特に適したサービスです。

AIチャットボット12選(社内外両対応・社内・社外)比較表(2025年12月時点)

サービス名 | 用途 | 無料体験版 | 多言語対応 | サポート体制 | 価格 |

社内外両対応型 | 無料トライアルあり | あり (80言語以上) | 導入・運用支援・電話サポート | 要問い合わせ(月額・年額プランあり) | |

無料トライアルあり(10日間) | あり | 導入・運用支援 | 月額1,980円~ | ||

記載なし | あり | 導入・運用支援 | 要問い合わせ | ||

記載なし | あり | 記載なし | 要問い合わせ | ||

無料トライアルあり | あり | 導入・運用支援 | 要問い合わせ(従量課金制) | ||

記載なし | 記載なし | 導入・運用支援(プランによる) | 要問い合わせ | ||

記載なし | 記載なし | 導入・運用支援(プランによる) | 要問い合わせ | ||

社内対応型 | 記載なし | 記載なし | 導入・運用支援 | 要問い合わせ(初期費用なし) | |

無料トライアルあり(7日間) | 記載なし | 導入・運用支援 | 要問い合わせ | ||

社外対応型 | 記載なし | 記載なし | 導入・運用支援 | 要問い合わせ | |

なし | 記載なし | 導入・運用支援 | 初期費用50万円~/月額15万円~ |

生成AIチャットボット「おりこうAIコンシェルジュ」の導入事例

弊社の生成AIチャットボット「おりこうAIコンシェルジュ」をWebサイトに設置して、実際に成果を挙げた企業の導入事例を紹介します。

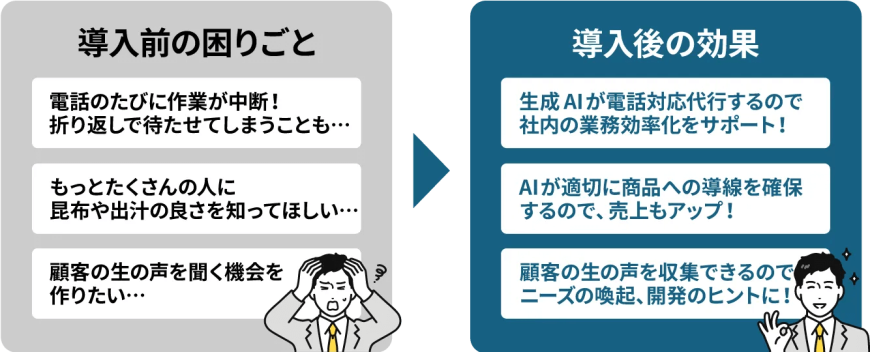

導入事例1:有限会社中西昆布様(食品製造・販売業)

有限会社中西昆布様公式サイト:https://n-konbu.com/

約4ヶ月で3300回を超える質問にAIが自動応答!

有限会社中西昆布様は、電話対応による他業務のひっ迫に悩まされており、従業員の負担軽減や属人性の解消のため「おりこうAIコンシェルジュ」を導入しました。

すると、導入から約4ヶ月で3,300件以上の問い合わせに自動対応し、その結果、従業員全員が本来のコア業務に専念できるようになりました。知識が豊富な社長に依存していた商品対応も、学習を重ねたAIコンシェルジュならすぐに回答でき、業務の属人化も解消されました。

さらに、人気商品である「味くらべセット」をチャット上にバナーで提案する工夫を取り入れることで、商品選びを迷っている顧客の購買意欲を高めています。

同社の事例は、限られた人員でもAIチャットボットの活用で業務効率化と売上向上を両立できた好例といえるでしょう。新規注文の増加といった導入効果を肌で実感されている点も印象的です。

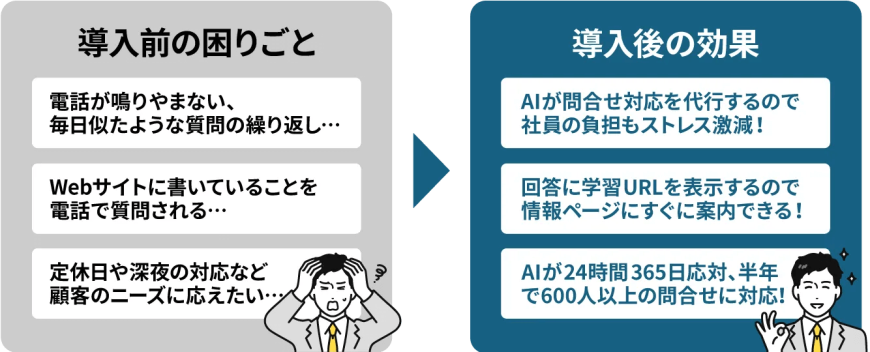

導入事例2:株式会社太田自動車教習所様(自動車教習業)

株式会社太田自動車様公式サイト:https://www.otads.co.jp/

AIで業務負荷80%解消! 準備したのはWebサイトURLだけ!

株式会社太田自動車教習所様は、受付窓口の負担軽減と顧客対応の効率化を目的として「おりこうAIコンシェルジュ」を導入しました。

導入から約6ヶ月で850件以上の問い合わせに自動対応し、電話対応の負担を約80%軽減しました。これにより、従業員は本来の業務に専念できるようになり、顧客対応の品質も向上しました。

また、若年層の免許取得希望者や高齢者講習を受講する方々にとって、AIチャットボットによる24時間対応は利便性が高く、顧客満足度の向上につながっています。

今後は、より複雑な質問にも対応できるようAIの学習を進め、採用活動にもAIチャットボットを活用していく予定です。

AIチャットボットの運用効果を測る5つの指標

1. 対応件数

AIチャットボットが対応した問い合わせ件数を把握することで、人手による対応がどれだけ削減されたかを定量的に示せます。このデータは、業務効率化や人件費削減の成果を評価する際の具体的な根拠となります。

2. 回答の正確さ

AIチャットボットが質問に対して、どれだけ正確に回答できているかを確認することで、どの回答を改善すればよいかが明確になります。

正確な回答が増えればユーザーからの評価も高まり、チャットボットの利用率や満足度の向上につながります。定期的な回答精度チェックは、AIチャットボットの品質を保つために欠かせません。

3. ユーザーの満足度

ユーザーからのフィードバック(いいね評価・コメントなど)を分析することで、回答の分かりやすさや対応スピードに関する課題を把握できます。

満足度を「いいね」の数などで数値化することで、具体的な改善の方向性を定めやすくなり、リピート利用やブランドイメージの向上につなげられます。

4. 利用率の推移

AIチャットボットがどれだけ利用されているかを定期的に確認することで、どれくらいユーザーに定着しているかを把握できます。

利用率が低下している場合は、操作画面の使いにくさや回答精度に問題が隠れている可能性があります。 逆に利用率が安定して高い場合は、ユーザーにとって役立つツールとして機能している証拠です。

このデータをもとに、AIチャットボットに気付いてもらいやすくする工夫や、利用を促す施策を検討しましょう。

5. よくある質問の傾向

ユーザーとの対話履歴から、多く寄せられる質問やテーマの傾向を分析すれば、Webサイトに追加すべきコンテンツや潜在的なニーズの発見に役立ちます。

コンテンツが充実すれば、ユーザーが自分で問題を解決できる場面が増え、従業員による電話やメールでの対応業務も軽減されます。また、追加したコンテンツを学習し続けることでAIチャットボットの回答精度はさらに高まり、より賢く成長していく好循環が生まれます。

AIチャットボットについてのよくある質問

AIチャットボットに関する、よくある質問を以下にまとめました。

Q. AIチャットボットとは何ですか?

AIチャットボットとは、ユーザーからの質問や問い合わせに対してAI(人工知能)が自動で回答するシステムです。Webサイトに導入することで、人手をかけずに24時間365日対応できます。

Q. AIチャットボットとシナリオ型のチャットボットの違いは何ですか?

シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定された質問と回答のパターンに沿って会話を進めます。

一方、AIチャットボットは人工知能(AI)を活用して、ユーザーの質問や文章の意図を理解し、柔軟に回答できます。また、事前のQ&Aシナリオ作成が不要で手軽に導入できる点は、AIチャットボットの利点です。

シナリオ型:決まった質問に対して決まった回答

AI型:文脈を理解し、より自然で自由な対話

Q. AIチャットボットと、ChatGPTなどの一般的な生成AIツールとの違いは何ですか?

ChatGPTのような一般的な生成AIは、どんなジャンルの質問にも答えられますが、AIチャットボットのように特定の企業の業務やサービスに合わせて回答してくれるわけではありません。AIチャットボットに、自社のWebサイトや製品情報などを学習させることで、顧客対応に役立つ専門的な回答ができるようになります。

つまり、ある特定の情報を学習させて、その領域の問い合わせ対応に特化させたものがAIチャットボットです。

Q. 中小企業でもAIチャットボットを導入するメリットはありますか?

はい、あります。

主なメリットは以下の通りです。

- 問い合わせ対応の自動化による従業員の負担軽減

- 回答の品質が安定し、顧客満足度が向上

- 24時間365日対応が可能になり、営業時間外の問い合わせも取りこぼさない

- ユーザーとの対話履歴が蓄積され、ニーズの見える化につながる

Q. ITやWebに詳しくなくても、AIチャットボットは使いこなせますか?

はい、使いこなせます。

最近のAIチャットボットは専門知識がなくても使いやすい操作画面になっており、導入・運用も簡単におこなえます。使いやすさを重視したツールであれば、基本的なPCの操作スキル程度でも十分です。

Q. チャットボットは多言語対応できますか?

はい、対応できます。

AIチャットボットであれば、多言語対応は比較的簡単におこなえます。英語・中国語・ベトナム語など、主要な言語に対応しているものも多くあります。

※シナリオ型チャットボットは、設定ごとに言語を用意する必要があり、多言語対応は難易度が高くなります。

Q. AIチャットボットの学習やカスタマイズはできますか?

はい、可能です。

FAQや製品情報を学習データとして追加したり、回答内容を修正したりすることで、より精度の高い回答ができるようになります。

また、ユーザーとの対話履歴から学習させ、継続的に改善を図れます。

初めてのAIチャットボット導入なら「おりこうAIコンシェルジュ」

本記事では、AIチャットボットのメリットや活用シーン、おすすめサービスの比較などを紹介してきました。各サービスにはそれぞれ特徴・強みがありますが、「導入のしやすさ」「運用のしやすさ」「サポート体制」の3つを重視しておけば、導入後の失敗のリスクを減らせるでしょう。

弊社ディーエスブランドが提供する「おりこうAIコンシェルジュ」は、WebサイトのURLやPDFを読み取らせるだけで簡単に設置できる点や、充実したサポート体制に強みを持つAIチャットボットです。生成AI(ChatGPT連携)による自然な対話と、顧客ニーズの分析に役立つレポート生成機能で、業務効率化と同時にマーケティング活動の改善にも貢献します。

また、サービスの設定方法から活用方針などの運用サポートはもちろん、いつでもつながる電話サポートもあるため、ITスキルに不安がある企業や初めてAIチャットボットを導入する企業でも安心です。

「AIチャットボットを導入したいが、自社に最適なのはどれだろう?」と検討中の方は、まずはおりこうAIコンシェルジュの資料をご覧ください。

この記事を書いた人

高島 耕

株式会社ディーエスブランド Webマーケター

ディーエスブランド入社後、メールマーケティングやセミナー運営、社内業務のDX化に携わる。現在はメタバースや生成AIなどの、先端技術分野のライティングを担当。