『なぜ、あなたのウェブには戦略がないのか? 3Cで強化する5つのウェブマーケティング施策』 企業ホームページ運営参考書籍レビュー

特に重要なポイント・内容

戦略でマーケティングのすべてが変わる

Webからの成果が出ないのは「戦略が無い」から。戦略とは言い換えれば、インターネット上で「選ばれる理由」のこと。

| 顧客から選ばれる理由を作る

捨てること

- 短期利益を捨てる

- 部分最適を捨てる

- お客様の7割を捨てる

取り組むこと

- 戦略立案に取り組む

- 一気通貫に取り組む

- 選ばれる理由作りに取り組む

消費者に「選ばれる理由」なくしては、商品・サービスを選んでもらえない時代。消費者は同じような価値の商品・サービスを絞り込むときに、新たな付加価値や特徴づけ、差別化を求めるようになった。

インターネットの登場で「競争のルール」が変わった

インターネットの登場により「選ばれる理由」が変化した。たとえば不動産屋の場合、便の良い駅前にあることは、かつては「選ばれる理由」だった。しかしインターネットの登場により、他の不動産が扱っていない魅力的な物件を扱っていること、それが新しい「選ばれる理由」となった。

| 短期利益と長期利益は対立する

長期の成果のために短期の成果を犠牲にする必要がある。短期利益が得られることがわかっていても、あえてそれを捨てる覚悟、5~10年先を見据えた長期の視点が重要。

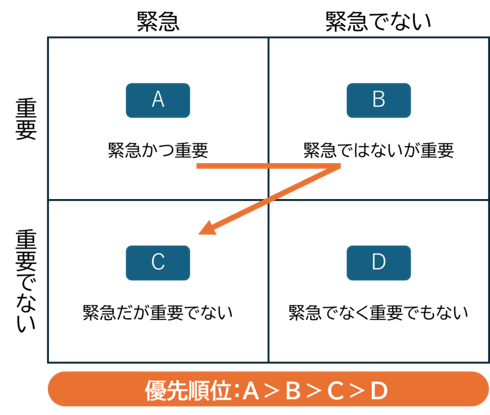

| 業務の重要度と緊急度

タスクを重要度と緊急度の2軸で4つに分類し、取り組む優先順位を付ける。重要度が高い仕事Bと、緊急度が高い仕事Cでは、重要度が高い仕事Bを優先する。

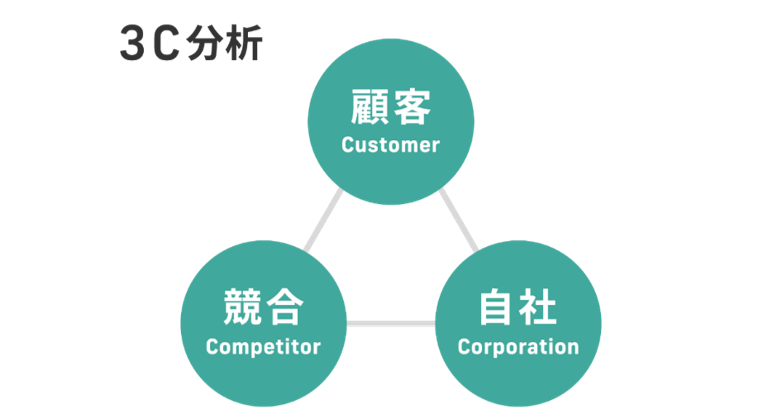

| 競合を強烈に意識した3Cフレームワーク

3Cフレームワークとは、お客様(Customer)、自社の特徴(Company)、競合(Competitor)の3つの関係を整理し、自社に「選ばれる理由」があるかどうかを確認するフレームワーク。お客様が求める価値(ベネフィット)と、競合との好ましい違い(差別的優位点)、自社の強み・弱みなどを分析する。

差別的優位点とは、自社と競合を比較したとき自社が選ばれる理由で、単なる違いではなく好ましい違いのこと。

「ベネフィットを満たしながら差別的優位点もある」という状況が、3Cが成立する状況となる。

自社のお客様の中には、とても価値を感じてファンになっているお客様と、ともすればほかの商品や他のお店でも良いと思っているお客様が混在している。コアなファンを知ることで、自社が「選ばれる理由」が見えてくる。

コアなファンの特徴

- 価値を感じ、リピートしているお客様

- 感謝の手紙を送ってくださる方、よくお電話される方など

調査・分析でお客様を知る、競合を知る

お客様を知る方法として、全体的な傾向や特徴をつかみたい時には「お客様アンケート」の結果を活かす。なかでもコアファンへの「お客様インタビュー」をコンテンツとして公開すれば、共感・信頼を生み、他のお客様の購買意欲を引き上げる「キラーコンテンツ」としても貢献する。「お客様アンケート」のような定量調査から傾向や特徴をつかみ、「お客様インタビュー」のような定性調査で具体的なお客様像を深掘りする。

お客様インタビューでは、「どんなことに困っていたのか、どうなりたいか」「どんなことに価値を感じているのか」をまとめて、お客様像を浮き彫りにする。これにより、「誰に何を伝えたら響くのか」が見えてくる。

シンプルなSEOの考え方で集めるから集まるへ

SEOとは、一般的には検索結果で上位に表示されるための施策を意味する。その本質は、ユーザーにとって価値のあるサイトとなっているかがもっとも重要である。サイトのコンテンツが、どこにでも書いてあるような内容ばかりでは、ユーザーはわざわざ見ようとは思わない。他の競合サイトには無い価値ある情報があれば、ユーザーは自然に集まってくる。

| 顧客のニーズ調査

ニーズ調査①:来てほしいユーザーを決める

ターゲットユーザーを絞るには、自社の強みが響くユーザーは誰かという視点で考える

ターゲットユーザーを絞るには、自社の強みが響くユーザーは誰かという視点で考える

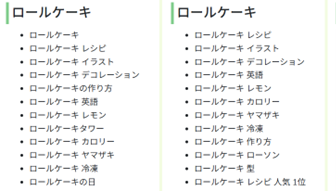

ニーズ調査②:検索キーワードは「群」で見る

サジェストツール(ブラウザ検索窓にキーワードを入力した際に、表示される候補キーワードを抽出するツール)を使って、キーワードを抽出する。

代表的なサジェストツール:kouho.jp

キーワード例:ロールケーキ

取得したキーワードは、同じような意味でカテゴリ分けして整理する。

以下の表のようにカテゴリで分類すると、ユーザーの関心が見えてくる。すべてのユーザーニーズに応えることはできないし、その必要もない。数あるユーザーニーズをふるいにかけ、自社の強みが発揮できる分野にだけ絞る。

カテゴリ | キーワード |

地域に関すること | 「ロールケーキ 浅草」 「ロールケーキ 名古屋」 「ロールケーキ 福岡」 |

味に関すること | 「ロールケーキ 濃厚」 「ロールケーキ おいしい」 「ロールケーキ 甘くない」 |

健康に関すること | 「ロールケーキ カロリー」 「ロールケーキ 血糖値」 「ロールケーキ 塩分」 |

プレゼントに関すること | 「ロールケーキ おみやげ」 「ロールケーキ 内祝い」 「ロールケーキ 母の日」 |

戦略コンテンツとガイドコンテンツ

コンテンツとはページに記載される文章、写真、イラスト、図表、動画などを指す。自分たちはどのような価値を提供できるのか、メッセージとして伝える必要がある。

取り組むべきこと

- 3C分析に基づいたコンテンツ(戦略コンテンツ)を作る

- ニーズをウォンツに高めるコンテンツを作る

ニーズは必要性を感じているが何が必要かは明確ではない状態で、ウォンツはその欲求を満たすために何が欲しいかはっきりしている状態。

ニーズ:喉が渇いているけど、何が飲みたいか決まっていない

ウォンツ:喉が渇いたので、ビールが飲みたい

このニーズ層に訴求するものがガイドコンテンツとなる。たとえれば、お店の店員さんに相談して何を買うか決めるような、接客の代わりになるコンテンツ。この時に注意しないといけないのが、「ウォンツ」を尋ねるのではなく、「ニーズ」を尋ねること。お客様のニーズを把握してピッタリの商品をすすめることが重要。

| 伝わるコンテンツの表現

「テキストは読んでもらえない」を前提に。読む側にとっての負担(ストレス)を少しでも小さくする。

文章を書く時の基本的な注意点

- 見出しは概要ではなくキャッチコピーに

- 文章の量を減らす

- 箇条書きにする

- 漢字を多用しない

- 表やイラスト、写真と併用して伝える

売れるWebデザインは戦略を映している

デザインの役割はユーザーの課題をどう解決できるか、というメッセージを伝えること

取り組むこと

- 特定のユーザーのためのデザイン

- 中身が先、器は後

- 引き算するデザイン(絞る、優先順位をつける、余白を作るなど)

- 表層だけではなく、購入体験をデザインする

- デザインを言語化する

| ユーザー目線の構造設計

良いWebサイトの構造設計は、平面なのに立体構造をイメージできる。具体的には次の3点を満たしている。

- 今いる場所がわかる

- この前にいたページがわかる

- 次に行きたいページがわかる

ユーザーが最初に見るページはトップページとは限らない。トップページ以外に着地した際にも迷わせないようにする。

本書は、「Webマーケティングとは何か?」を改めて問い直し、自社が顧客に提供できる価値を見つめ直す機会を与えてくれます。「誰のために」「何を」「どう伝えるか」。すべての答えは“戦略”という地図の中にあります。

今ある施策に行き詰まりを感じているなら、まずは戦略から見直してみませんか?

この記事を書いた人

高島 耕

株式会社ディーエスブランド Webマーケター

ディーエスブランド入社後、メールマーケティングやセミナー運営、社内業務のDX化に携わる。現在はメタバースや生成AIなどの、先端技術分野のライティングを担当。